会員トピックス

全てのトピックス

会員トピックス

全てのトピックス

防災を日常生活に取り入れる

2024年8月30日(金)

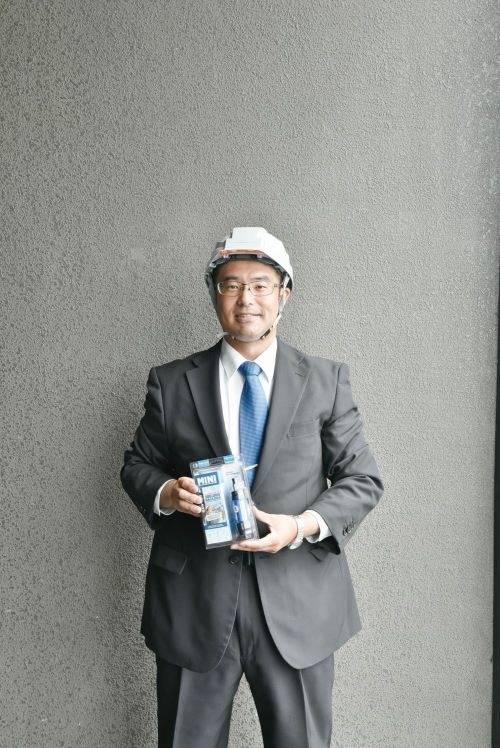

笠井防災教育考究社 笠井 貴洋さん

『南海トラフ地震発生の確率は10年以内で30%程度(政府・地震調査委員会:2024年)』と発表されていますが、震災は目に見えないので、ついつい考えることが後回しになっているように思います。実際には発災後に「もっと準備しておけば良かった」と後悔される方は多くいます。私自身、そういう場面を多く見てきました。

『南海トラフ地震発生の確率は10年以内で30%程度(政府・地震調査委員会:2024年)』と発表されていますが、震災は目に見えないので、ついつい考えることが後回しになっているように思います。実際には発災後に「もっと準備しておけば良かった」と後悔される方は多くいます。私自身、そういう場面を多く見てきました。

自衛隊員として新潟県中越地震(2004年)の災害派遣で避難所支援に行った時に、防災を想定し準備をしてきた方、防災知識が全くない方、知識はあるが物資が揃っていない方など、様々な状況を目にしました。そんな様子を見て「防災を知っていれば、被災後の生活の辛さを軽減できるのでは」と考え起業しました。防災士を取得し被災地へボランティアに行き、色々な情報を収集し、動き出すまでに3年ほどかかりました。防災講演会や防災講義、防災バーベキューに集まってくるのは1人、2人、寂しいからと知り合いを呼んでいただいてのスタートでした。

防災バーベキューは、火の付け方を学んだり、家庭にあるもので調理をします。例えばスパゲッティを1日ほど水に付け、ふやけてきたら湯煎をするとモチモチの生スパができ美味しくいただけます。避難所で色々なことを考え過ぎて塞いでしまう方もいるので、何か役目を作ることは大切なことです。特にお子さんは時間を持て余していますので、「お願いね」と頼めば、自身が役立っているという充実感も生まれてくるでしょう。簡単な調理はお子さんにお勧めです。命を繋ぐために『食べ物』は大きな要素です。「災害時に食べられるだけでありがたい」と言われていた時もありましたが、美味しくなければ頑張って生きていこうという意欲が萎えてしまいます。ガスや電気を使わず、家にある食材で安全で簡単にできる美味しい食べ物を情報としてお伝えしたい

と、自宅で食材と格闘しています。これはほんの一例ですが、正しい知識を持ち必要なものを備えることは、防災の第一歩と考えています。

今、私は地域の防災力を高め、安心・安全な街づくりのお手伝いをしています。子どもの頃から人の役に立ちたいと、警察官を目指しました。就職時は超氷河期時代で、何度かチャレンジしましたが、願い叶わず郵便局に就職しました。配達、貯金のPR、時には高齢の方の話し相手という業務でしたが、もっと人々を守る仕事に就きたいと考えていました。高校時代の部活動、銃剣道の大会は自衛隊主催であり、合宿場は自衛隊の宿泊施設でした。そんなご縁で身近な存在であった自衛隊員になりました。除隊した今も即応予備自衛官として年間30日の訓練を受け、災害時にボランティアとして被災地に赴いています。

企業、一般の方を対象に講演、講義、炊事、キャンプ、防災用品紹介・解説、護身術(避難所で身を守る)など、防災に関わる事業をしています。一見、防災から遠いような花火も重要事業です。コロナ禍の中で、日本各地でシークレット花火が打ち上げられました。私も花火師として、花火が上がる度に聞こえてくる歓声を聞きながら『花火は感動を与え、人の心を癒す大きな力を持っている』と実感しました。被災時にもその感動や癒しは必要なことだと思っています。

また、 BCP(事業継続計画)とBCM(事業継続マネジメント)対策を提案しています。緊急事態発生時に自社が困ることは?から手順を導いていきます。より具体的な提案ができ、災害直後から反映できると自負しています。色々なご縁が繋がり、工場・医療関係など幅広い業界の方々からお声掛けをいただいています。様々な業界の勉強が必要で学ぶことばかりですが、新しい知識や経験を、多くの方に伝えることに喜びを感じています。知らなかったことを知るのは楽しいものです。私の生活は常に防災に繋がっていて、電柱を見たら、「地震でこの電柱が倒れたらどうなるだろうか?」と心配してしまいます(笑)。

防災に関わり20年ほどになります。たまたま携わった企業が隣接する会社の業務を知らないことに驚いたことがありました。話の流れから「この製品が作れなくて困っている」「隣で作っていますよ」そんな会話を交わし両社の橋渡しをしました。仕事を通じて、お役に立てることは嬉しいことです。企業は災害が起きた時に地域の力になるのが必要なことだと考えています。所属する半田商工会議所青年部の仲間にも、コソッと防災の大切さを呟いたり、商品を何気なく見せています(笑)。

防災は禍を防ぐことです。防災は面倒、よく分からないと思われるかもしれませんが、日常生活に防災を取り入れて生きる力を伸ばし、大災害に遭遇しても一緒に生き延びましょう!そのお手伝いをしています。

■ 住所/半田市花園町6ー5 ‒13 TEL/090ー9183ー7954

■ 営業時間/8:00~18:00 受付対応日 月曜日~金曜日

防災・危機管理アドバイザー・青山中学校避難所運営委員会委員長・鴉根消防団団員

大浜煙火保存会会員・応急手当指導員 他

新営業所完成 知多乗合㈱

2024年7月31日(水)

路線バスなどを運営する知多乗合㈱の

路線バスなどを運営する知多乗合㈱の

新営業所が完成した。

6月26日の完工式では、

「時代に合ったバス運行拠点が完成。働きやすい職場づくりとバスの安全運航に努める」

と社長の金森氏が挨拶。

同営業所には従業員の健康増進を支援するための器具が設置され、災害時の睡眠場所として利用できるよう一部の施設にカーペットを採用している。

代表/金森隆浩

住所/半田市住吉町2-163-7

TEL/21-5231

URL/https://www.chitabus.co.jp/

5/25(土)新規オープン Café Pollen

2024年7月31日(水)

名鉄知多半田駅とJR半田駅の中間にある中町1丁目交差点の角地に、コーヒーとスイーツが楽しめるカフェが新規オープンした。以前はフランス料理店だった店舗の良い雰囲気を残しながら、「半田市商業施設助成事業費補助金」を活用し、穏やかな時間が流れる店内に改装した。

名鉄知多半田駅とJR半田駅の中間にある中町1丁目交差点の角地に、コーヒーとスイーツが楽しめるカフェが新規オープンした。以前はフランス料理店だった店舗の良い雰囲気を残しながら、「半田市商業施設助成事業費補助金」を活用し、穏やかな時間が流れる店内に改装した。

雑貨店店長経験のある代表者がセレクトした雑貨も取り扱っているため、気に入ったものは購入して家でも楽しむことが出来る。

代表者/片山明日香

住所/半田市中町1-72-2 F・Yビル1階

営業時間/10:00~18:00

定休日/水曜および不定休

テラヘルツ波を利用した節電を提案 !

2024年7月31日(水)

有限会社 榊原技建

有限会社榊原技建は、28歳で世代交代した榊原翼氏が今年で3年目を迎え、新しい事業に挑戦をしている。

有限会社榊原技建は、28歳で世代交代した榊原翼氏が今年で3年目を迎え、新しい事業に挑戦をしている。

同社は、平成元年半田市瑞穂町にて榊原技建として、前代表榊原渉氏が24歳の時に開業。総合建設業からスタートし、平成8年に法人成り、現在37年目を迎えている。渉氏は、60歳前後には代表取締役社長を後継者にバトンタッチをしたいと以前から考えており、令和3年に翼氏に世代交代をした。

同社の事業は、土木部門として、道路工事、下水道工事、災害復旧工事、河川造成工事、宅地造成工事。建設部門は、建築外構工事を迅速で丁寧な仕事を目指し、多くの同業者等の協力を得て手掛けてきた。現在は下請工事がメインであるが、いずれは自社が元請として工事受注できるように体制を整えている。

時代も変わり、今まで通りの事業だけではいけないと翼氏の考え方を取り入れ、㈱ゼニス・アドバンと代理店契約を結び、令和5年度から新事業として「テラヘルツ波」技術を利用した「テラヘルツ事業」に挑戦し始めた。

では「テラヘルツ波」はどんなものであろうか。以下は同社のHPからの拝借である。

『「テラヘルツ波」はNASAが発見した電磁波で、人体に良い効果を与える遠赤外線の一種であると発表されています。テラヘルツ波は、可視光線を含まない赤外線から、レーダーなどに使用されるミリ波まで、周波数と、とても幅広い領域です。

1Thz(テラヘルツ)とは、1秒間に1兆回の振動数のことをいいます。テラヘルツ波は、可視光線の光波とレーダーや携帯電話などの電波の中間の領域で、光の持つ直進性と電波の持つ透過性の2つの特性を併せ持つエネルギー帯。育成光線は、(テラヘルツ波)の中の遠赤外線の中の波長・周波数のエネルギー帯のことをいいます。この育成光線をさらに絞り込み、周波数(テラヘルツ)前後、波長(ミクロン)前後のエネルギー帯を開発しました。これを弊社では「TB波エネルギー(Tera Bio Wave Energy)」と呼んでいます。TB波エネルギーには大きな特徴があります。それは、このエネルギーを照射した物体は、TB波エネルギーを放射する物体に生まれ変わることです。これを弊社ではTB-Tech加工と呼んでいます。TB波エネルギーを使うことで、節電効果が実現します。大がかりな設備投資がいらず、効果抜群の節電プランです。』

「テラヘルツ波」は、世界中で医療や通信、工業、農業、美容など様々な分野で注目を集めており、さらには近年高騰している電気代削減にも多くの効果が期待できる為、同社は節電プランとして提案している。同社は、この節電プランを用いて、美容

クリニック外科、大手スーパー、フィットネスジム等の施工を手掛け、電気代の節約ができ、大変喜ばれている。また人材育成に

も力を入れており社員には2級土木施工管理技士資格試験等に挑戦してもらい、多くの資格保有をしている。翼氏は、令和6年度中に1級土木施工管理技士資格取得を目指している。

翼氏は「社員とのコミュニケーションを通じて、何を考え求めているのか把握することが大切である」と述べる。また、「同業他社と比べ平均年齢が若い人材で、迅速かつ丁寧な仕事を心掛けていきたい。建設土木工事とテラヘルツ節電工事を両立させ、事業拡大を行っていきたい。近い将来、宅地建物取引主任者の資格をとり、宅地造成事業にも力を入れたい」

と語る。(取材:中村稔晴)

【住所】半田市高砂町62-1 【代表】榊原 翼

【TEL】26-0609 【休日】土・日曜日

【HP】 https://sakakibaragiken.jp

【E-mail】 sakakibara.giken@nifty.com

一人ひとりの想いに寄り添う

2024年7月31日(水)

東京海上日動火災保険株式会社 半田支社 支社長 谷口 理恵氏

時代性、企業方針、上司や仲間、様々な出会いにより、歩む方向が左右されることがある。2度の大きな岐路に立ち、上司の強い勧めの結果、現在がある。形の見えない商品を売るからこそ、人間味あふれる企業ではないか?そこの一員となり刺激を受けながら成長したいと同社を志望。地元大阪で自宅通勤を希望し、一般職枠で入社した。

時代性、企業方針、上司や仲間、様々な出会いにより、歩む方向が左右されることがある。2度の大きな岐路に立ち、上司の強い勧めの結果、現在がある。形の見えない商品を売るからこそ、人間味あふれる企業ではないか?そこの一員となり刺激を受けながら成長したいと同社を志望。地元大阪で自宅通勤を希望し、一般職枠で入社した。

「実際に仕事をすると、事務職というイメージはなく保険代理店の事務支援をしながらの営業活動でしたが、社内業務に満たされていたので、外での仕事はそんなに積極的ではありませんでした。28歳で愛知県で働く夫と結婚する時に退職届を提出しました。その時に当社でIターン制度が導入され、上司から「制度を活用したら」と勧められ、考え抜いた結果、関西から東海エリアへ異動しました。当時は女性活躍推進の取り組みが始まり、女性の営業社員も増えてきている中で、女性が無理なく営業活動ができるかを模索するお役をいただきました」

通常、保険を販売する代理店は、商品等については営業社員、事務的なことは事務方が、担ってきた。その両方の業務経験者から指導を受けることは社員、ひいては代理店にとっても効率的でありメリットも多く営業推進の仕事は打ってつけだった。自身では営業スキルの弱さを実感しながらも、事務を経験してきた強みをどう活かせるかと思案し結果を出してきた。

第一子を授かった時に、再び岐路が訪れた。社内で産休・育休後に職場復帰するケースはあったが、勤務する名古屋自動車営業第二部ではまだその例はなくイメージも湧かず、「仕事を続けることはできない」と退職という結論に達した。その時、上司から「できないと決めて辞めるのはおかしい。できなかった時に判断すればいい」と諭された。

「周囲の方に恵まれてきました。次女の育休を終えた後も、時短勤務やサポートをしていただき、本格的に仕事に向き合うことができるようになったのは、10年ほど前からです。入社した時から与えられたことに責任を果たそう、社内の仲間、代理店さん、お客様のためになりたい、自分が担当した意味を見出したいと思い、それらが実践できる方法を考え続けてきました。ひたすら目の前のことをやっていたら、時が経っていたという感じです。色々な偶然の積み重ねに感謝しています」

3年前、半田支社に担当課長として赴任となり、昨年4月に現職に就いた。同社は一つ上のポジションの視点で仕事をすることを課しており、半田支社に赴任以来、「支社長ならどうするか?」と自問自答しながら仕事に向き合ってきた。支社長の椅子は着任時から既定路線ではと言われることもあったが、実際にその役職に就いた時から、リーダーとしての視点で物事を見ていく自身の変化に驚いたと言う。組織として最大限の結果を生み出すための対策を講じ、地域貢献を最大目標とした。それには一人ひとりが最高のパフォーマンスをし、目指す目標に向かっていくことが大切であり、社員を知り、コミュニケーションを図るために月1回は1対1での面談を実施している。同時にそれぞれが自分の歩幅でいかに成長できるか。それをサポートしていくのが使

命であり、『寄り添う』ことがごく自然に備わってきたと振り返る。

「一般的に描くリーダー像は、営業の第一線で戦い、リーダーシップを兼ね備えている人というイメージではないでしょうか?私は事務職の期間が長かったので、そういうリーダー像とは異なっていますが、一人ひとりの想いを大切にしたいと思い『寄り添う』ことが私にできることと考えるようになりました。当支社は女性が7割を占める職場で、そんな女性たちの悩みや言い分を、同性の私なら理解できる部分が多くあります。男性リーダーではスパッと言えることも、その気持ちが分かり過ぎるために戸惑ってしまうこともあります。そこが私の弱さだと思っていますが、役割として言わなければいけないことは言うように努力しています。『女性は感情の生き物』と言われることがありますが、感情を抑えて、言い方には気をつけていますが「今の言い方で良かったかしら」と常に悩んでいます。涙もろく、嬉しい時、楽しい時には自然に感情が前に出てしまいます。最近は、組織を育てることは子育てに似通っているかもと感じています。おかしな表現かもしれませんが、メンバー全員を愛おしいと感じるようになってきました」

まだまだ男性社会の業界であり、男性部下との同行時には、対面者が最初に名刺を差し出すのは男性部下、ということもよくあるようだ。「やっぱり!」「女性だから信用されていないのか」と思い悩むこともあったが、いつしか「女性支社長として覚えてもらいやすいのが利点」と前向きに捉えられるようになった。昨今でも女性だから頼りないと印象を持たれることもあるようだが、『頼りない』からスタートし、その力量を発揮すれば『なかなかやる!』と高評価に繋がり、それも女性ならではの利点と微笑む。

『事務職に精通』という強みを携えながら、時代性、企業方針、仲間たちとの出会いで道を拓いてきた。明日からも様々な経験を積み重ねながら、いくつもの強みを築き、新しい形のリーダーとして歩み続けるだろう。

●ちょっと一息●

長女の育休中に聴講した勝間和代氏の講演会で「仕事、育児、家事の全てを70%で頑張ったら合わせて210%。満

点の100%から考えれば十分な数字、自分を誉めてあげましょう」というお話を伺い、フッと楽になれました。それからは仕

事100%にして目は子どもを見るとかバランスを取りながら生活をし、全てに完璧さを求めることは止めました。共働きです

ので子どもが小さい頃は淋しい思いをさせたことがあったと思いますが、今では娘たちから「仕事辞めないでね」と言われ

ています。ずっと私が家にいると困るようです(笑)。

趣味はテニス、アウトドア(キャンプ)、お料理も好きです。子どもたちがお弁当持ちになって、家族4人分のお弁当を作

るようになりました。手際のよい私は30分もあればパパッと作れます。少し自慢です。私の好きな時間は家族で過ごすこ

と。今年のお盆休みも家族旅行を計画しています。私専用のビールサーバーからビールを飲む時間も好きです。嗜むほど

ですが(笑)。

1975年、神奈川県横浜市で生まれ、大阪府茨木市で育つ。99年同志社女子大学生活科学部卒業。同年、東京海上火災保険(株)大阪自動車営業第二部入社。2005年名古屋自動車営業第二部に異動。21年半田支社赴任。23年現職。半田ロータリークラブ所属。東海市在住。当所議員、金融部会副部会長。